経営事項審査とは

経営事項審査とは

経営事項審査は、公共工事(軽微な建設工事を除く。)を国や地方公共団体等の発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。

公共工事の各発注機関が、公共工事の入札に参加しようとする建設業者について、あらかじめ資格審査を行い、審査結果を点数化し、順位付け、格付けを行います。

資格審査のうち、客観的事項の審査が、建設業法に定める経営事項審査です。

経営事項審査は、「経営状況」と「経営規模等評価」について数値により評価されます。

経営事項審査(経営状況分析、経営規模等評価、総合評定値)

経営状況分析(Y)

国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関が行う。

経営規模等評価(X、Z、W)

許可行政庁が、経営規模、技術力、社会性等に関する審査を行い、経営規模等評価結果通知書を申請者に交付します。

総合評定値(P)

総合評定値は、経営規模等評価の申請時に請求しなければ、当然には通知されません。一方、ほとんどの発注機関の入札参加資格審査申請や入札参加においては、総合評定値の提出が求められます。したがって、入札参加等を予定している建設業者は、総合評定値の請求をしておくようにしましょう。

経営事項審査の有効期間と注意点

経営事項審査の有効期間

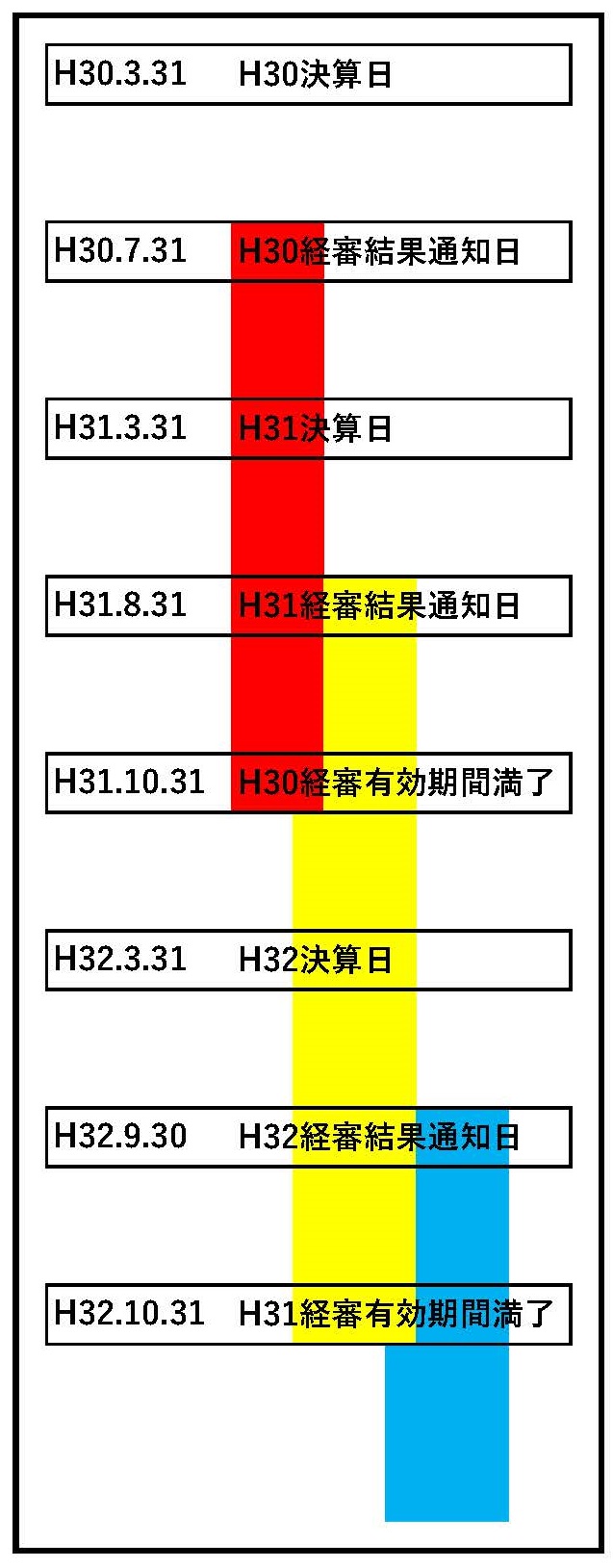

経営状況分析及び経営規模等評価の結果通知書の有効期間は、それぞれの通知書の通知日や受け取った日付に関係なく、審査基準日(決算日)から起算して1年7か月となっています。

一方、発注機関と直接公共工事の請負契約を締結するには、契約締結日前1年7か月以内の日を審査基準日とする経営事項審査を受けていなければなりません。

審査基準日(決算日)

経営事項審査は、原則として、経営事項審査の申請をする日の直前の事業年度の終了の日を基準に審査を行います。これを審査基準日といいます。

表現が非常にややこしいですが、大雑把にいうと、「経審を受けた決算期の決算日以後1年7か月以内」かつ「審査結果通知以後」に、公共工事をすることができるということです。

注意点:毎年の受審

上に書いた通り、経審自体の有効期間は、経審の結果通知から審査基準日にさかのぼりますが、実際に公共工事をすることができるのは、結果通知後です。そうすると、経営事項審査を前年度に受けていても、前年度の経審の審査基準日である決算日から1年7か月を経過するまでに次年度の経審の結果通知書を受け取ることができなければ、通知書を受け取るまでの間は、公共工事を請け負うことができません。

公共工事を請負うことができる期間のイメージ

経営事項審査の結果が通知されるには、申請後、およそ1か月程度かかります。

また、経営事項審査のまえに、決算変更届の提出や経営状況分析の申請を行わなければなりません。

ですので、切れ目なく公共工事を請負うには、結果を待つ機関も考慮に入れて、余裕をもって申請するようにしましょう。

見落としがちなのは、経営事項審査を申し込んでも、すぐには審査してくれないことです。往復はがきなどで申し込んでから実際の審査日までは、意外とかかることがありますので、経営事項審査が集中する時期などはご注意ください。