建設業の許可を受けるには

建設業の許可を受けるためには、建設業法第7条に規定する4つの「許可要件」を備えていること及び第8条に規定する「欠格要件」に該当しないことが必要です。

4つの許可要件

許可の要件として、建設業を営もうとしている営業所について、以下の4つすべてを満たす必要があります。

①経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること

②専任の技術者を有していること

③請負契約に関して誠実性を有していること

④請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること

経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること

申請者が法人である場合には、その役員のうち常勤であるものの一人が、また申請者が個人である場合には、その者又はその支配人のうち一人が、次の(1)から(4)までのいずれかに該当する必要があります。

(2)許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって

次のいずれかの経験を有する者 ← ロ該当

①経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から

具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上

建設業の経営業務を総合的に管理した経験

②6年以上経営業務を補佐した経験

(3)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上次のいずれかの経験を有する者 ← ロ該当

①経営業務の管理責任者としての経験

②経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって取締役会の決議を経て取締役会又は

代表取締役から経営業務の執行に関して具体的な権限移譲を受け、かつ、その権

限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験

※ (1)から(4)までのいずれかに該当する者が専任の技術者としての基準を満たしている場合には、同一営業所内に限って当該技術者を兼ねることができます。

※ 経営業務の管理責任者の設置は許可要件であるので、例えば、許可を取得した後に経営業務の管理責任者が退職し、後任が不在となった場合は許可の取消しとなります(したがって、不在期間が生じないよう、あらかじめ上記要件を満たす者を選任するなど、事前に準備しておくことが必要です。)。

専任の技術者を有していること

建設業の許可を受けるには、建設業に関する営業が行われる営業所ごとに、許可を受けようとする建設業に関して、専任の技術者を設置することが必要です。専任技術者は「営業所ごとに専任の者を設置」することとされていますので、その営業所に常勤していなければなりません。

次に掲げる者は、原則として、専任技術者にはなれません。

①住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者

② 他の営業所(他の建設業者の営業所を含む。)において専任を要する者

③他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者

④他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者

※ なお、経営業務の管理責任者と同様、専任技術者の設置も許可要件の1つであるので、許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は許可の取消し対象等になります。

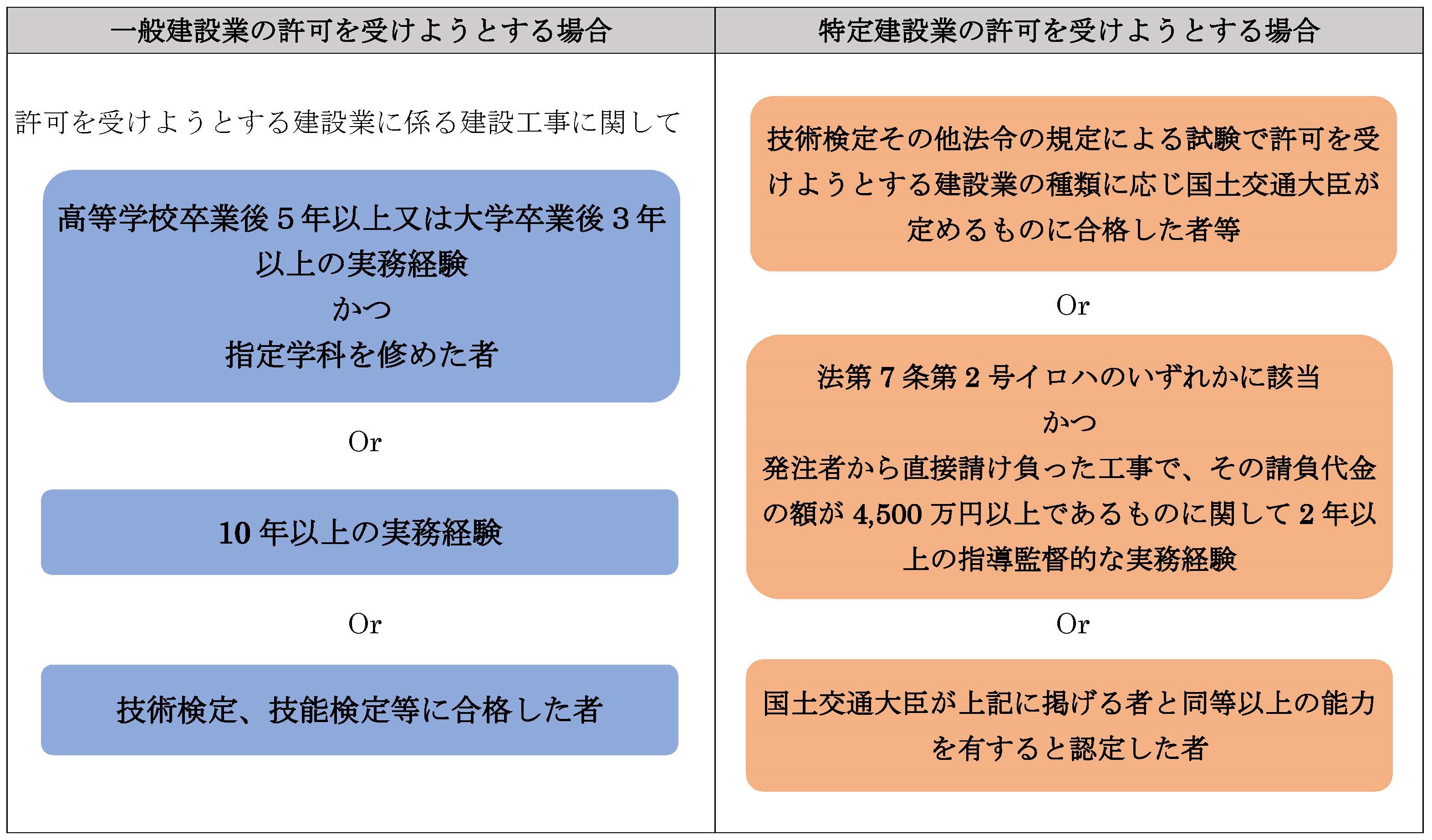

専任技術者として認められるための要件

請負契約に関して誠実性を有していること

許可を受けようとする者(法人である場合にはその法人、役員等。個人である場合には本人又は支配人。)が、請負契約の締結やその履行に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが必要です。

請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること

※ 「請負契約」には、軽微な建設工事(建設業法施行令第1条の2第1項)は含まない。

| 一般建設業の許可を受けようとする場合 | 特定建設業の許可を受けようとする場合 |

|---|---|

| 次のいずれかの要件を満たすこと | 次の要件のすべてを満たすこと |

| 自己資本の額が500万円以上 | 欠損の額が資本金の20%を超えていない |

| 500万円以上の資金を調達する能力を有する | 流動比率が75%以上 |

| 許可申請前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績を有する(更新申請の場合に適用) | 資本金の額が2,000万円以上、かつ、自己資本の額が4,000万円以上 |

※ この基準を満たしているかどうかの判断は、倒産することが明白である場合を除き、原則として既存の企業にあっては申請時の直前の決算期における財務諸表により、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表により、それぞれ行う。

※ この基準に適合するか否かは当該許可を行う際に判断するものであり、許可をした後にこの基準を適合しないこととなっても直ちに当該許可の効力に影響を及ぼすものではない。

【自己資本の額】

法人:貸借対照表の純資産合計

個人:(期首資本金+事業主借勘定+事業主利益)-事業主貸勘定+(引当金+準備金)

欠格要件

以下のいずれか一つでも該当する場合は、不許可となります。

結構多いですね。

(1)許可申請書又はその添付書類中に虚偽の記載があった場合や

重要な事実に関する記載が欠けている場合

(2)許可申請者やその役員等が次に掲げるものに1つでも該当する場合

①成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

②不正の手段により許可を受けたこと(法第29 条第1項第5号)又は

営業停止処分に違反したこと等(同第6号)に該当することにより一般建設業の

許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

③不正の手段により許可を受けたこと(法第29 条第1項第5号)又は

営業停止処分に違反したこと等(同第6号)に該当するとして一般建設業の

許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定に

よる通知があつた日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定が

あった日までの間に法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による廃業の

届出をした者で当該届出の日から5年を経過しない者

④上記③に規定する期間内に法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出

があった場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員

等若しくは令第3条の使用人であった者又は当該届出に係る個人の令第3条の使

用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者

⑤法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、

その停止の期間が経過しない者

⑥許可を受けようとする建設業について法第29条の4の規定により営業を禁止され、

その禁止の期間が経過しない者

⑦禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることが

なくなった日から5年を経過しない者

⑧建設業法、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の

規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の

規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことに

より、又は刑法第 204 条、第 206 条、第 208 条、第 208 条の2、第 222 条若しく

は第247 条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の

刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日

から5年を経過しない者

⑨暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号

に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(⑬において「暴力団員等」)

⑩営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記①から

⑨又は⑪(法人でその役員等のうちに①から④まで又は⑥から⑨までのいずれかに該当

する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの

⑪法人でその役員等又は令第3条の使用人のうちに、①から④まで又は⑥から⑨までのいず

れかに該当する者(②に該当する者についてはその者が法第29 条第1項の規定により許可

を取り消される以前から、③又は④に該当する者についてはその者が法第12条第5号に該当

する旨の同条の規定による届出がされる以前から、⑥に該当する者についてはその者が法

第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員又は令

第3条の使用人であった者を除く。) のあるもの

⑫個人でその支配人又は建設業に係る支店・営業所の代表者(令第3条の使用人)のうちに、

上記 ①から④まで又は⑥から⑨までのいずれかに該当する者(②に該当する者については

その者が法第29条の規定により許可を取り消される以前から、③又は④に該当する者につ

いてはその者が法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、

⑥に該当する者についてはその者が法第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、

建設業者である当該個人の令第3条の使用人であった者を除く。)のあるもの

⑬暴力団員等がその事業活動を支配する者